Das Pariser Klimaabkommen ist ein globales Versprechen, die Zukunft unseres Planeten zu sichern, indem es klare Ziele und Verpflichtungen für den Klimaschutz definiert. Es ist der Ausgangspunkt für transformative Veränderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Entdecke jetzt, wie diese wegweisende Vereinbarung mit den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) zusammenwirkt, um eine gerechtere und grünere Welt zu schaffen.

Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung

Das Pariser Klimaabkommen und die nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) sind zwei zentrale Pfeiler internationaler Bemühungen, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Beide Instrumente setzen klare Rahmenbedingungen, um den Klimawandel einzudämmen und gleichzeitig soziale, wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit weltweit zu fördern. Doch wie stehen diese beiden globalen Initiativen in Verbindung, und warum ist ihre Verknüpfung entscheidend für die Zukunft unseres Planeten?

Das Pariser Klimaabkommen: Ein globales Ziel für den Klimaschutz

Das 2015 beschlossene Pariser Klimaabkommen ist das erste weltweit rechtsverbindliche Klimaabkommen, bei dem sich 196 Staaten darauf geeinigt haben, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, um sie auf 1,5 °C zu beschränken. Es legt einen klaren Fahrplan fest, wie die Staaten ihre Treibhausgasemissionen reduzieren und den Übergang zu klimaneutralen Volkswirtschaften gestalten können.

Ein wichtiger Bestandteil des Abkommens ist die Verpflichtung der Länder, nationale Klimaschutzbeiträge (Nationally Determined Contributions, NDCs) vorzulegen und diese regelmäßig zu aktualisieren, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Diese Beiträge sind nicht freiwillig, sondern binden die Staaten rechtlich an ihre Klimaziele. Außerdem wird durch Transparenzregeln sichergestellt, dass Fortschritte überwacht und der internationale Druck aufrechterhalten wird, ambitionierte Maßnahmen zu ergreifen.

Darüber hinaus sieht das Abkommen umfangreiche Unterstützung für Entwicklungsländer vor, um ihnen bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels und der Finanzierung nachhaltiger Projekte zu helfen. Es stellt damit sicher, dass Klimaschutz global gerecht gestaltet wird.

Die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs): Eine Vision für eine gerechtere Welt

Die SDGs, die 2015 von den Vereinten Nationen als Teil der Agenda 2030 verabschiedet wurden, umfassen 17 Ziele, die soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte der nachhaltigen Entwicklung abdecken. Von der Bekämpfung von Armut und Hunger bis hin zur Förderung von Klimaschutz (SDG 13) bieten die SDGs einen umfassenden Rahmen, um die dringendsten globalen Probleme anzugehen.

Ziel 13, „Maßnahmen zum Klimaschutz“, steht in direktem Zusammenhang mit dem Pariser Klimaabkommen und betont die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber klimabedingten Risiken zu stärken und die Anpassungsfähigkeit zu verbessern.

Warum nachhaltige Investitionen keine Option, sondern eine Notwendigkeit sind

Nachhaltige Investitionen sind nicht mehr nur eine Option für umweltbewusste Akteure, sondern eine Notwendigkeit, um den Herausforderungen des Klimawandels effektiv zu begegnen. Das Pariser Klimaabkommen verpflichtet die Staaten zu tiefgreifenden Transformationen in Wirtschaft und Gesellschaft, um die globalen Temperaturziele zu erreichen. Dies bedeutet, dass Investitionen in fossile Brennstoffe oder umweltschädliche Projekte nicht nur zunehmend riskant, sondern auch langfristig unrentabel sind.

Investitionen in erneuerbare Energien, energieeffiziente Technologien und nachhaltige Infrastruktur tragen dazu bei, die Vorgaben des Pariser Abkommens zu erfüllen und gleichzeitig soziale und wirtschaftliche Vorteile zu schaffen. Durch diese Ausrichtung können Unternehmen und Investoren nicht nur zur Stabilisierung des Klimas beitragen, sondern auch zukünftige Marktchancen nutzen, die sich durch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben.

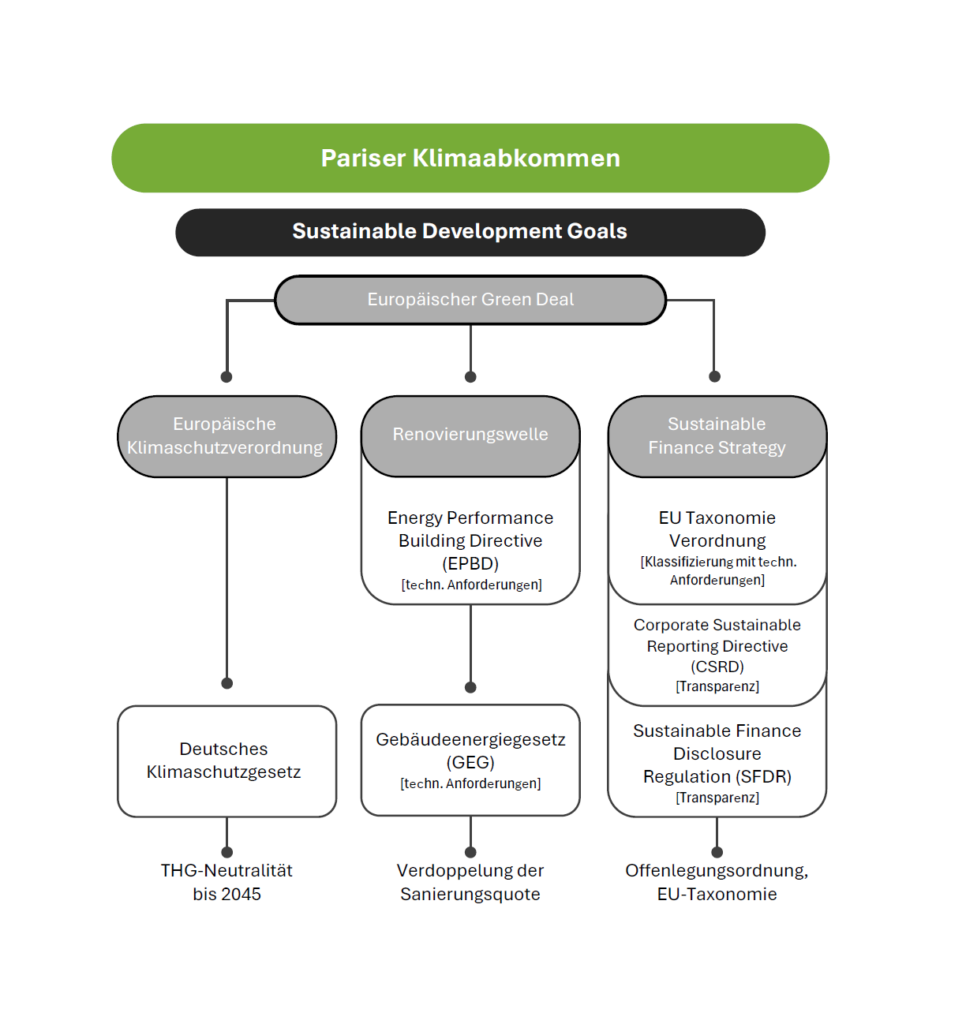

Verknüpfung von Pariser Abkommen und SDGs in Deutschland : Eine gemeinsame Agenda

Deutschland hat das Pariser Abkommen durch verschiedene Gesetze und Verordnungen konkretisiert. Im Folgenden werden die Regularien samt deren Funktion und Zielsetzung stichpunktartig aufgeführt. Tiefergehende Details erfahren Sie in unseren weiteren informativen Blogartikeln zu den einzelnen Maßnahmen.

- Das Klimaschutzgesetz (KSG)

- Legt verbindliche Reduktionsziele für Treibhausgase fest.

- Ziel: Klimaneutralität bis 2045, mit Zwischenzielen wie -65 % Emissionen bis 2030 gegenüber 1990.

- Die Renovierungswelle der EU

- Ziel: Verdoppelung der Sanierungsquote ineffizienter Gebäude bis 2030.

- Einführung von Mindestenergieeffizienzstandards für Bestandsgebäude.

- Die Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

- Setzt EU-weite Standards für die Energieeffizienz von Gebäuden.

- Ab 2028 müssen öffentliche Gebäude, ab 2030 alle Neubauten Nullemissionsgebäude sein.

- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG)

- Regelt energetische Mindestanforderungen an Neubauten und bestehende Gebäude.

- Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energien.

- Strengere Vorschriften zur Gesamtenergieeffizienz.

- Die EU-Taxonomie-Verordnung

- Klassifiziert nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten und schafft verbindliche Kriterien für umweltfreundliche Investitionen.

- Immobilien, die nicht den Taxonomie-Kriterien entsprechen, drohen an Attraktivität zu verlieren.

- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

- Erweitert die Berichtspflichten für Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien.

- Unternehmen müssen detailliert über ihre ESG-Strategien, Klimarisiken und soziale Auswirkungen berichten.

- Fördert Transparenz und Vergleichbarkeit nachhaltiger Geschäftsmodelle.

- Sustainable Finance Disclosure Regulation

- Verpflichtet Finanzmarktteilnehmer zur Offenlegung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und ESG-bezogener Investitionsstrategien.

- Ziel: Anlegern mehr Klarheit über nachhaltige Investments zu geben.

- Stellt sicher, dass nachhaltige Fonds tatsächlich den ESG-Kriterien entsprechen und kein „Greenwashing“ betreiben.

Die Zeit ist jetzt: Herausforderungen und Chancen der Transformation in der Immobilienbranche

1. ESG-Kriterien als neues Leitbild

Mit der Integration von ESG (Environmental, Social, Governance) in Investmentstrategien müssen Immobilienunternehmen ihre Bestände an neue Nachhaltigkeitsanforderungen anpassen. Eine schlechte ESG-Performance führt zunehmend zu Wertverlusten und Finanzierungsproblemen.

2. CO2-Bepreisung und Stranded Assets

Mit steigenden CO2-Kosten drohen energetisch ineffiziente Gebäude zu sogenannten „Stranded Assets“ zu werden – also Objekten, die aufgrund mangelnder Nachhaltigkeit an Wert verlieren. Der CRREM-Pfad (Carbon Risk Real Estate Monitor) zeigt klare Reduktionsziele für den Immobiliensektor auf und dient als Leitfaden für Dekarbonisierungsstrategien.

3. Finanzielle Anreize für nachhaltige Immobilien

Um nachhaltige Investitionen zu fördern, existieren verschiedene Förderprogramme:

- KfW-Förderungen für energieeffiziente Gebäude

- Steuerliche Vergünstigungen für Sanierungsmaßnahmen

- Green Bonds und nachhaltige Finanzierungsinstrumente im Rahmen der EU Sustainable Finance Strategy

Der Weg zur nachhaltigen Immobilienwirtschaft

Das Pariser Klimaabkommen hat eine Welle an Regulierungen und Maßnahmen angestoßen, die insbesondere den Immobiliensektor zur Transformation zwingt. Unternehmen, die frühzeitig auf ESG-konforme und energieeffiziente Immobilien setzen, profitieren langfristig von Wertsteigerungen, niedrigeren Betriebskosten und besserem Marktzugang.

Grünkern Asset Management begleitet Investoren und Unternehmen aktiv auf diesem Weg und sorgt dafür, dass nachhaltige Immobilien nicht nur eine Zukunftsvision bleiben, sondern Realität werden. Wir setzen uns dafür ein, diese Vision durch gezielte Investitionen und Partnerschaften zu verwirklichen. Gemeinsam können wir eine Zukunft gestalten, die sowohl ökologisch als auch sozial gerecht ist – im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens und der SDGs.