Seit 2024 gilt die neue Fassung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und bringt weitreichende Änderungen mit sich. Investoren und Eigentümer stehen vor konkreten Anforderungen – aber auch vor neuen Chancen. Wir zeigen, welche Pflichten jetzt gelten, welche Förderungen bereitstehen und warum kluge Investitionen in Energieeffizienz den Wert von Immobilien langfristig sichern.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) ist ein zentrales Element der deutschen Klimapolitik im Gebäudesektor. Es konkretisiert die Ziele des Klimaschutzgesetzes und setzt europäische Vorgaben aus der EPBD-Richtlinie um. Damit wird der Weg geebnet für eine klimafeste, energieeffiziente und langfristig rentable Immobilienwirtschaft. Doch welche Regeln gelten nun konkret – und was bedeutet das für Investoren und Eigentümer?

Inhaltsverzeichnis:

- Zielsetzung und Geltungsbereich des GEG 2024

- Pflichten für Eigentümer und Immobilienentwickler

- Fördermöglichkeiten und wirtschaftliche Betrachtung

- Konsequenzen bei Verstößen und Chancen für strategisches Handeln

- Fazit

Zielsetzung und Geltungsbereich des GEG 2024

„Weniger Energieverbrauch, mehr Effizienz – das ist der Kern des Gebäudeenergiegesetzes.“

Das GEG regelt energetische Anforderungen an:

- Neubauten

- Bestandsgebäude bei Sanierungen

- technische Anlagen (Heizung, Lüftung etc.)

- Energieausweise und deren Verwendung

Ziel ist es, den Energiebedarf von Gebäuden drastisch zu senken und den Anteil erneuerbarer Energien deutlich zu steigern. Für Neubauten ist künftig ein „Niedrigstenergiegebäude“ mit einem Primärenergiebedarf von nur noch 55 % des Referenzgebäudes Standard. Auch der Endenergiebedarf und die zulässigen CO₂-Emissionen werden auf 55 % des Referenzwertes begrenzt.

Das GEG 2024 schafft den verbindlichen Rahmen für energieeffiziente, zukunftssichere Gebäude.

Pflichten für Eigentümer und Immobilienentwickler

„Wer heute baut oder saniert, gestaltet den Gebäudebestand von morgen.“

a) Neubauten

- Neubauten müssen strengere Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz, an die Energieeffizienz der Anlagentechnik und an die Nutzung erneuerbarer Energien erfüllen.

- Der Anteil erneuerbarer Energien an der Heizwärmeversorgung muss bei Neubauten mindestens 65 % betragen (Wärmepumpen, Solarthermie, Biomasse oder Fernwärme).

→ Hinweis: In Neubaugebieten gilt die 65 %-Vorgabe seit 1. Januar 2024 verbindlich; für Baulücken und Bestandsgebäude greifen Übergangsfristen und die kommunale Wärmeplanung (Großstädte bis 30. Juni 2026, übrige Kommunen bis 30. Juni 2028).

b) Bestandsgebäude

- Bei umfassenden Sanierungen oder bestimmten Änderungen an der Gebäudehülle gelten ebenfalls verschärfte Anforderungen.

- Die oberste Geschossdecke muss gedämmt werden, wenn sie ungedämmt ist und die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nicht erfüllt.

- Alte Heizkessel müssen außer Betrieb genommen werden, sofern sie älter als 30 Jahre sind und mit bestimmten Brennstoffen betrieben werden.

Technologieoffenheit, Beratung & Betrieb:

Bestehende Heizungen dürfen weiter betrieben und defekte Anlagen repariert werden. Beim Einbau neuer Öl-/Gasheizungen in der Übergangszeit ist eine verpflichtende Beratung vorgesehen; das Gesetz bleibt technologieoffen (u. a. Wärmenetz, Wärmepumpe, Hybrid, H₂-ready).

c) Energieausweis und Nachweispflichten

- Eigentümer sind verpflichtet, potenziellen Käufern oder Mietern einen gültigen Energieausweis vorzulegen.

- Änderungen am Gebäude müssen über sogenannte „Unternehmererklärungen“ dokumentiert werden.

Wer frühzeitig auf erneuerbare Energien und Wärmepumpen setzt, erfüllt nicht nur das GEG – sondern steigert auch den Gebäudewert.

Fördermöglichkeiten und wirtschaftliche Betrachtung

„GEG-konformes Bauen ist keine Kostenfalle, sondern eine Investition in Effizienz und Zukunft.“

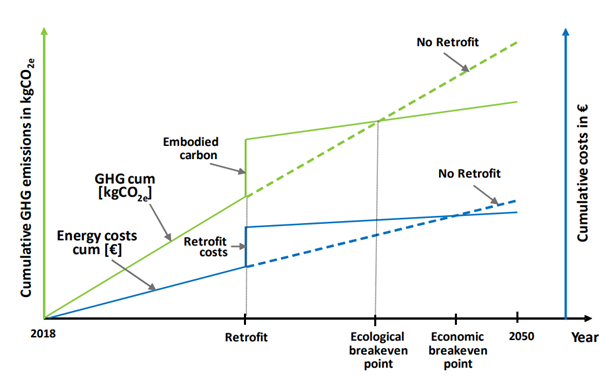

Das GEG sieht eine wirtschaftlich vertretbare Umsetzung aller Maßnahmen vor. Das bedeutet: Die Investitionskosten müssen sich innerhalb der Lebensdauer durch Energieeinsparungen amortisieren. Energetische Sanierungsmaßnahmen stehen häufig unter dem wirtschaftlichen Druck, sich „rechnen“ zu müssen. Doch ökologische Investitionen bringen nicht nur Betriebskostenvorteile, sondern auch CO₂-Einsparungen und höhere Gebäudequalität.

Zur Unterstützung stellt der Bund auch diverse Förderprogramme bereit:

- BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude): Zuschüsse und zinsgünstige Kredite für Sanierung und Neubau.

- KfW-Programme: Antragstellung für verschiedene Zielgruppen möglich; in der Regel 30 % Grundförderung, plus Geschwindigkeitsbonus (bis zu 20 % bis Ende 2028) und einkommensabhängige Zusatzförderung (bis 30 %); insgesamt sind bis zu 70 % Förderung möglich (betragsbezogene Obergrenzen beachten).

Zudem besteht die Möglichkeit, im Einzelfall Befreiungen zu beantragen, etwa bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit oder im Fall denkmalgeschützter Gebäude.

Förderprogramme machen GEG-Maßnahmen rentabel – nutzen Sie Zuschüsse und Kredite gezielt als strategischen Hebel.

Konsequenzen bei Verstößen und Chancen für strategisches Handeln

„Wer das GEG ignoriert, riskiert Bußgelder – wer es umsetzt, gewinnt Marktwert.“

Wer seine Pflichten nicht erfüllt, riskiert behördliche Auflagen, Bußgelder oder Wertverluste. Die Einhaltung der GEG-Vorgaben wird stichprobenartig kontrolliert, u. a. durch Bezirksschornsteinfeger oder Energieberater.

Gleichzeitig bietet die gesetzliche Lage auch eine Chance:

- Klimafreundliche Gebäude sind zukunftssicher, steigern den Immobilienwert und senken Betriebskosten.

- Taxonomie-Konformität und ESG-Strategien werden zur Voraussetzung für Finanzierungen und Investoreninteresse.

- Green Asset Management hilft, diese Potenziale zu erschließen und regulatorische Risiken frühzeitig zu minimieren.

Energieeffizienz ist kein Zwang, sondern Ihr Wettbewerbsvorteil im nachhaltigen Immobilienmarkt.

Fazit: GEG als Hebel für werthaltige Investments

Das GEG ist kein bürokratisches Hindernis, sondern ein strategischer Kompass: Wer heute in energieeffiziente, klimafitte Gebäude investiert, senkt nicht nur CO₂-Emissionen, sondern erhöht auch die Resilienz und den Marktwert seiner Immobilien. Grünkern Asset Management begleitet Investoren und Eigentümer dabei, GEG-Vorgaben effizient umzusetzen und daraus echten Mehrwert zu generieren.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 verpflichtet zu mehr Energieeffizienz und Klimaschutz im Immobiliensektor.

Erfahren Sie, was das für Investoren und Eigentümer bedeutet – und wie Sie durch smarte Sanierung langfristig profitieren.

Autor: GrünKern Redaktionsteam

Veröffentlicht am: 29. September 2025 | Zuletzt aktualisiert am: 13. Oktober 2025